Die Debatte über die negativen Auswirkungen von Honigbienen auf Wildbienen ist in vollem Gange. Wissen wir genug, um Imkerinnen, Imkern und ihren Bienenvölkern den Zugang zu bestimmten Gebieten zu verwehren? Das Zentrum für Bienenforschung arbeitet mit zahlreichen Expertinnen und Experten aus verschiedenen Disziplinen zusammen, um eine bessere Wissensgrundlage zu schaffen und den Konflikt zu lösen.

Jahrzehntelang galt die Haltung von Honigbienenvölkern als eine menschliche Aktivität, die der Natur grossen Nutzen bringt. Für Imkerinnen und Imker ist es daher schwer zu verstehen, dass Honigbienen seit einigen Jahren dafür verantwortlich gemacht werden, durch die Konkurrenz um Blütenressourcen und die Übertragung von Krankheiten zum Rückgang der Wildbienen beizutragen. Sind diese Bedenken gerechtfertigt, wenn man berücksichtigt, wie viele andere Faktoren – etwa die Zerstörung natürlicher Lebensräume, der Einsatz von Pestiziden oder die Verringerung der Blütenressourcen – die Populationen von Wildbienen und Insekten im allgemeinen negativ beeinflussen?1

Das Zentrum für Bienenforschung (ZBF) hat die Konkurrenz zwischen bewirtschafteten Bienen und Wildbienen zu einem Schwerpunktthema seiner Aktivitäten gemacht. Mit der Unterstützung zahlreicher Expertinnen und Experten hat das ZBF den aktuellen Wissensstand erfasst, um die Grundlage für eine bessere Bewirtschaftung und den Schutz von Honigbienen und Wildbestäubern zu schaffen. Es steht viel auf dem Spiel, denn es geht darum, die Anforderungen der landwirtschaftlichen Produktion, die auf die Bestäubung durch Bienen, sowohl Wild- als auch Honigbienen, angewiesen ist, mit dem Schutz der Wildbienen in Einklang zu bringen. Deren Rückgang trägt wesentlich zum Verlust der Artenvielfalt bei.

Konsens zwischen den Expertinnen und Experten beider Seiten

Oft wird mit einem Verweis auf wissenschaftliche Ergebnisse eine Einschränkung der Imkerei gefordert. Tatsächlich deuten von den Hunderten von wissenschaftlichen Artikeln zu diesem Thema zwei Drittel darauf hin (man beachte hier die Terminologie), dass Honigbienen negative Auswirkungen auf Wildbienen haben.2 Immer häufiger wird der Imkerei mit dem Verweis auf solche Forschungsergebnisse der Zugang zu bestimmten Gebieten wie Städten oder Naturschutzgebieten verwehrt oder beschränkt. Ist diese Argumentation gerechtfertigt? Das ZBF hat ein Konsortium aus 27 internationalen Expertinnen und Experten zusammengeführt, das kürzlich einen Meinungsartikel in der Fachzeitschrift «Trends in «Ecology and Evolution»3 veröffentlichte. In diesem Beitrag stellen wir diese Ergebnisse in den Kontext und zeigen auf, welche Lücken geschlossen werden müssen, um Entscheidungen auf einer soliden wissenschaftlichen Grundlage zu ermöglichen. Zu diesem Konsortium gehören internationale Expertinnen und Experten sowohl für Wild- als auch für Honigbienen. Durch die ausgewogene Berücksichtigung von Experten beider Bestäubergruppen soll eine gemeinsame Basis geschaffen werden, die einen Konsens trotz der oft gegenläufigen Interessen beider Lager ermöglicht.

Unzureichende wissenschaftliche Basis und gemeinsame Interessen

Eine detaillierte Analyse der zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten, die negative Auswirkungen von Honigbienen auf Wildbienen vermuten lassen, zeigt, dass diese Effekte nicht mit hoher Sicherheit nachgewiesen wurden und dass eine verallgemeinerte Gültigkeit durch den spezifischen Kontext der betreffenden Studien eingeschränkt ist. Tatsächlich werden in diesen Arbeiten überwiegend Korrelationen festgestellt (z. B. «In Anwesenheit von Honigbienen ist eine Verringerung der Anzahl wilder Bienen festzustellen»), ohne dass tatsächliche Ursachen vermuteter Wirkungen experimentell nachgewiesen werden (z. B. «Honigbienen verursachen eine Verringerung der Fortpflanzung von Wildbienen»). Von den Hunderten von Studien, die zu diesem Thema veröffentlicht wurden, bewerten nur sieben Artikel die Auswirkungen auf die Fortpflanzung von Wildbienen. Zudem wurden diese Untersuchungen in den meisten Fällen in einem sehr spezifischen Kontext durchgeführt, zum Beispiel in einem Zeltversuch, der den Raum und die Ressourcen künstlich verknappt, oder innerhalb eines Bienenstandes mit 50 Bienenvölkern, was fast fünf Mal mehr ist als im schweizerischen Durchschnitt. Ausserdem wurden in keiner Studie die Auswirkungen auf die Grösse oder die genetische Vielfalt der Wildbienen-Populationen gemessen, die für die Bestimmung des Gefährdungsstatus einer Art grundlegende Kriterien sind.

Das Konsortium kam zum Schluss, dass das derzeitige Wissen über die Beziehungen zwischen Wild- und Honigbienen keine ausreichende Entscheidungsgrundlage für die Regulierung von Honigbienenbeständen bietet. Damit wir uns vom derzeit angewendeten Vorsichtsprinzip lösen können, das auf einer unzureichenden Wissensgrundlage beruht, müssen die Lücken in unserem Verständnis der Beziehungen zwischen Wild- und Honigbienen geschlossen werden.

Das Konsortium vertritt, in Übereinstimmung mit anderen Fachpersonen weltweit1, ausserdem die Ansicht, dass es in Zukunft wichtig sein wird, die effektiven Auswirkungen von Honigbienen auf Wildbienen im Vergleich zu anderen Faktoren, wie z. B. der Verlust von Lebensräumen und Nistplätzen, der Einsatz von Pestiziden und der Klimawandel, zu bestätigen. So können sich die betroffenen Kreise auf die sinnvollsten Massnahmen konzentrieren, um sowohl den Erhalt der Biodiversität als auch die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten.

Wir kommen zum Schluss, dass ein Austausch zwischen den Interessenvertretern auf der Grundlage des vorhandenen Wissens und unter Berücksichtigung seiner Grenzen hilfreich wäre, um die aktuellen Konflikte zu verringern. Das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen, die sich auf die wichtigsten Stressfakto-ren konzentrieren, und deren Vorlegen an Entscheidungsträger wäre zum Nutzen aller Bienen.

Vom Vorsichtsprinzip zu einer auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden Politik

Die derzeit vorliegenden Arbeiten, die unter spezifischen Bedingungen durchgeführt wurden, lassen nicht erkennen, in welchem Kontext (Landschaft, quantitative und zeitlich abhängige Verfügbarkeit von Blütenressourcen, Dichte der Honigbienenvölker, Jahreszeit, Klima) Honigbienen ein Problem für Wildbienenpopulationen darstellen können. Wie bereits erwähnt, scheinen die restriktiven Massnahmen, die derzeit in einigen Regionen eingeführt werden, auf dem Vorsichtsprinzip zu beruhen und nicht auf ausreichend kontextspezifischen Fakten. Um die Kontexte zu bestimmen, die zu negativen Interaktionen führen, werden sehr umfangreiche technische Mittel benötigt. Die Bestimmung dieser Bedingungen ist jedoch für sinnvolle Regulierungen der Honigbienenhaltung wichtig, die zur Erhaltung der Artenvielfalt beitragen, ohne die Bienenzucht unnötig einzuschränken und damit negative sozioökonomische Folgen für die Imkerei und den Anbau von bestäuberabhängigen Kulturen zu verursachen. Fortschritte bei der populationsbiologischen Modellierung und der Einsatz molekularbiologischer Methoden sollten heute jedoch die Messung der zu quantifizierenden Parameter erleichtern.

Multidisziplinäres Forschungsprojekt für die Klärung der Situation und weniger Konflikte

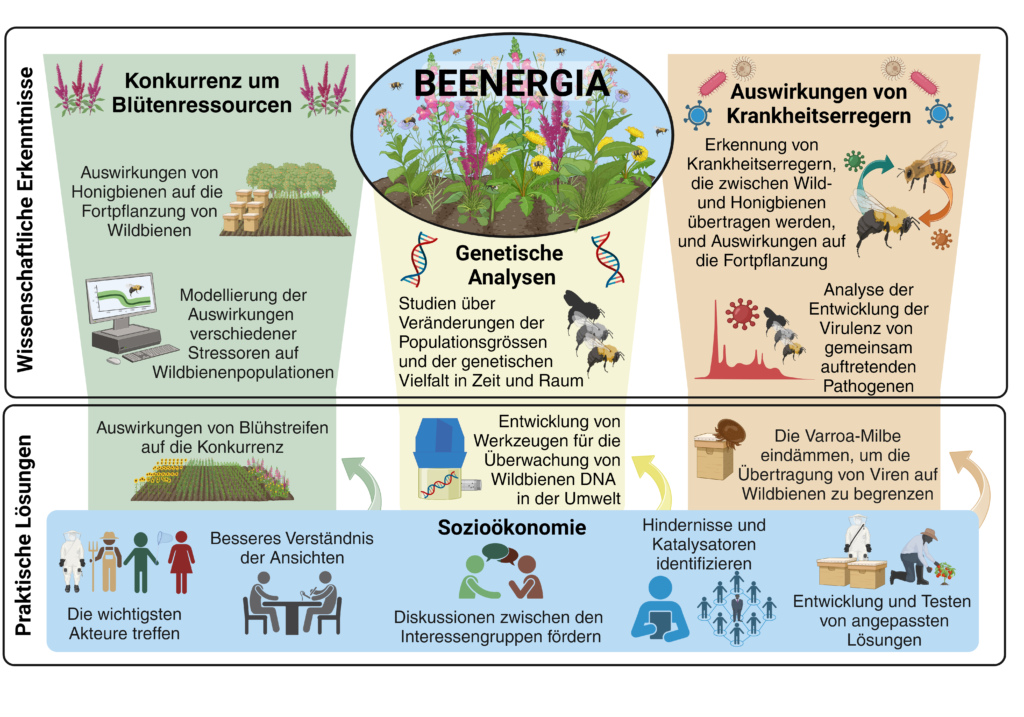

Mit diesem Ziel vor Augen haben das ZBF und die Gruppe Agrarlandschaft und Biodiversität von Agroscope (M. Albrecht), mit Unterstützung der Agroscope-Forschungsgruppe zur tierischen Genetik (M. Neuditschko), Mitarbeitenden des Museums für Naturkunde Karlsruhe (M. Husemann), Bienen- und Pathogenspezialisten der Universität Bern (P. Neumann und T. Seuberlich) und Soziologinnen und Soziologen des FiBL (O. Ejderyan, R. Home und I. Jahrl), ein Gesuch beim Schweizerischen Nationalfonds eingereicht und die Finanzierung für das Projekt BEENERGIA (abgeleitet von «Synergie zwischen Bienen») erhalten. Unser Projekt ist in Module unterteilt, in denen die biologischen und evolutionären Grundlagen der Interaktion zwischen Bienen untersucht und gleichzeitig praktische Lösungen getestet werden, mit den Zielen, a) eine mögliche Konkurrenz um Blütenressourcen zu reduzieren, b) eine mögliche problematische Übertragung von Krankheitserregern zwischen den Arten zu begrenzen, c) die langfristigen Auswirkungen verschiedener Stressfaktoren wie Pestizide oder das Klima mit den Auswirkungen von Honigbienen auf Wildbienen in Relation zu setzen sowie d) zum Nutzen aller bestäubenden Bienen Kompromisse zwischen den Interessengruppen zu finden (siehe Grafik oben).

Wir hoffen, am Ende des vierjährigen Projekts BEENERGIA fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse und effektive Lösungen zur Konfliktminderung liefern zu können, die den Entscheidungsträgern als Grundlage dienen. Ohne die Bedeutung unserer Arbeit und des Themas überbewerten zu wollen, geht es um die Zukunft der Bienen und darum, wie wir mit den Ressourcen unseres Planeten umgehen, um eine nachhaltige Zukunft für unsere Gesellschaft und die Natur, die uns ernährt, zu sichern.

Literatur

- Dicks, L. V., Breeze, T. D., Ngo, H. T. et al. (2021) A global-scale expert assessment of drivers and risks associated with pollinator decline. Nature Ecology & Evolution 5: 1453–1461 (https://doi.org/10.1038/s41559-021-01534-9).

- Iwasaki, J.; Hogendoorn, K. (2022) Mounting evidence that managed and introduced bees have negative impacts on wild bees: an updated review. Current Research in Insect Science, Volume 2, 100043 (https://doi.org/10.1016/j.cris.2022.100043).

- Beaurepaire, A. L. et al. (2025) Avenues towards reconciling wild and managed bee proponents. Trends in Ecology and Evolution 40(1): 7–10 (https://doi.org/10.1016/j.tree.2024.11.009).