Auch Biopestizide, als alternative Pflanzenschutzmittel zu herkömmlichen synthetischen Agrochemikalien, müssen bezüglich Umweltverhalten und Gefährlichkeit für Bienen im Vorfeld einer Zulassung untersucht und gezielt beurteilt werden.

Es besteht ein grosses Interesse daran, nachhaltige alternative Pflanzenschutzmittel zu finden, um die biologische Vielfalt und unser Ökosystem zu schützen. Biopestizide, wie zum Beispiel entomopathogene Nematoden (EPN), haben als biologisches Insektenbekämpfungsmittel, als Alternative zu herkömmlichen synthetischen Agrochemikalien, viel Aufmerksamkeit erhalten. Der Begriff «entomopathogen» bezieht sich auf Organismen, welche Krankheiten bei Insekten verursachen und schlussendlich diese abtöten können. Bei den meisten als Pflanzenschutzmittel eingesetzten EPNs handelt es sich um ca. 1 mm lange Fadenwürmer (Fotos unten), die zur Familie der Steinernematidae oder Heterorhabditidae gehören. Sie können eine Vielzahl von Insektenarten, die im Boden leben, wie zum Beispiel erwachsene Tiere oder Larvenstadien von Motten, Fliegen oder Käfer parasitieren und in der Folge abtöten.

Unklare Regelungen

In der Schweiz sind die Datenanforderungen und Testmethoden für die Zulassung von synthetischen Pflanzenschutzmitteln durch die Schweizer Pflanzenschutzmittelverordnung (SR 916.161) klar geregelt. Etwas anders sieht es mit Biopestiziden aus: Die Datengrundlage und die verfügbaren validierten Testmethoden zur Bestimmung des Risikos für Bienen sind noch lückenhaft. Weder in der Schweiz noch in der EU gibt es diesbezüglich klare Regelungen.

Da EPNs als natürlich in der Umwelt vorkommende Feinde vieler Insekten gelten, basiert die Zulassung dieser Organismen als Pflanzenschutzmittel in der Schweiz häufig auf begrenzten Datengrundlagen. Natürlich vorkommend bedeutet jedoch nicht, dass mögliche negative Auswirkungen auf Bienen gänzlich ausgeschlossen werden können. Die in Biopestiziden verwendeten EPNs zur Bekämpfung von Schadinsekten sind in Pflanzenschutzmittelprodukten deutlich höher konzentriert als natürlich im Boden vorkommend. Zudem kann die Exposition von Nutzinsekten wie Bienen, insbesondere von bodenbrütenden Arten wie zum Beispiel viele Hummelarten und Wildbienen allgemein, nicht ausgeschlossen werden.

Rasches Abtöten der Wirtsinsekten

Über verschiedene Körperöffnungen können EPNs in Wirtsinsekten eindringen und diese so endoparasitisch befallen. Im Körper des jeweiligen Insektenwirts vermehrt sich Steinernema carpocapsae, eine häufig als Pflanzenschutzmittel verwendete EPN-Art, und die mit dem Fadenwurm symbiotisch assoziierten Bakterien der Gattung Xenorhabdus sp. sehr rasch, insbesondere bei Temperaturen um die 22–28 °C. Die Bakterien setzen Toxine und Exoenzyme frei, die in der Regel innerhalb von 24–48 Stunden zum Tod des Insekts führen. Danach ernähren sich die Nematoden vom Kadaver des Insekts und vermehren sich rasant. Nach etwa zwei Wochen verlassen Tausende von Nachkommen den Kadaver (Foto oben) und wandern in den Boden, wo sie auf die Gelegenheit warten, einen neuen Insektenwirt zu infizieren, und der Vermehrungszyklus von Neuem beginnt.

Nematoden und Honigbienen

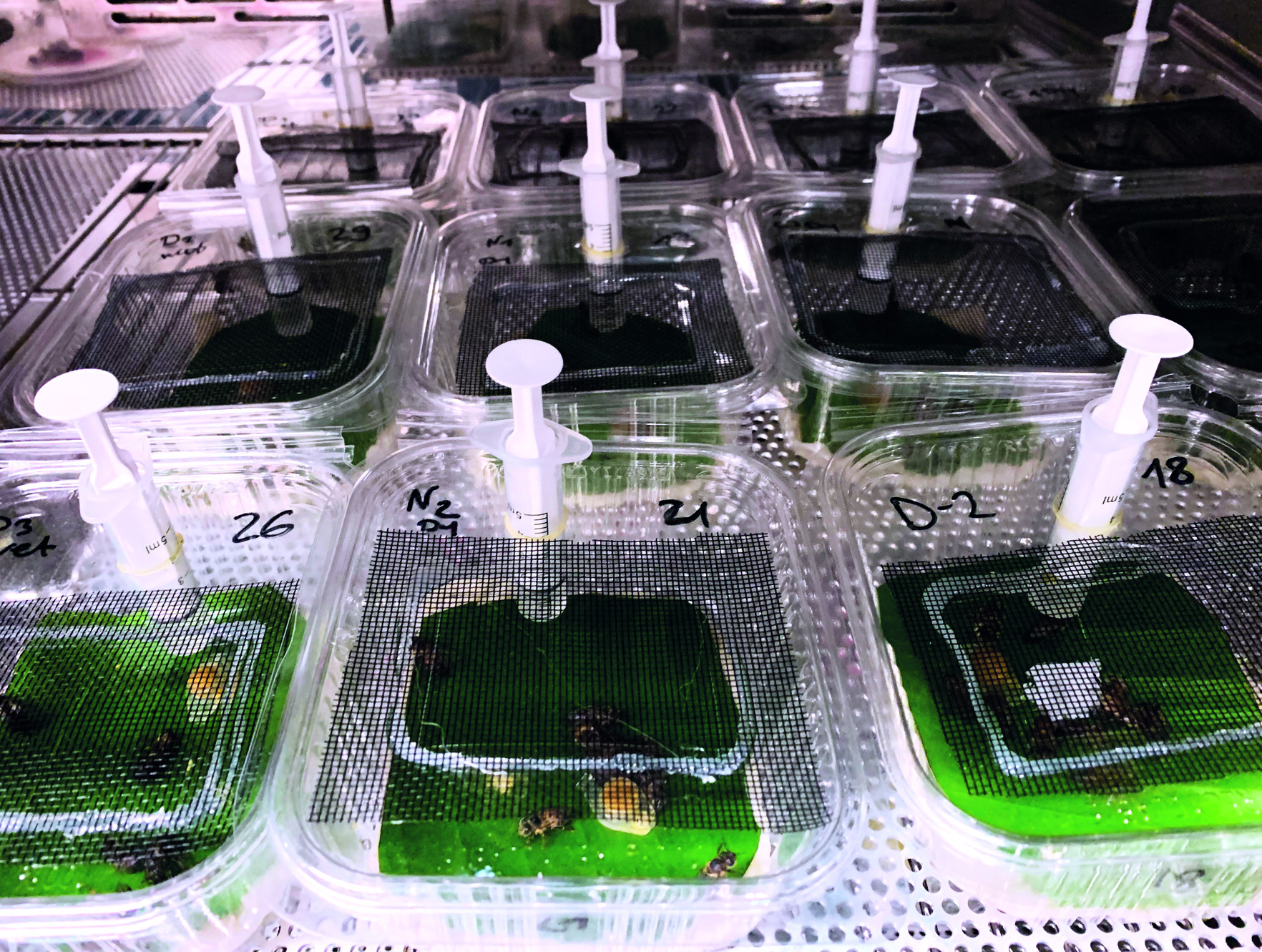

Aktuell sind Blattanwendungen mit EPNs in der Schweiz noch nicht zugelassen. Wir haben im Labor die Anwendung auf Blättern simuliert. Hierzu haben wir Honigbienen auf Pflanzenblätter gesetzt (Foto unten), welche dann mit einer feldrealistischen Konzentration von S. carpocapsae (0,25–0,5 Mio Organismen pro Quadratmeter) besprüht wurden. Mit diesem vereinfachten Laborversuch konnten wir zum ersten Mal aufzeigen, dass sich die Nematoden der Art S. carpocapsae erfolgreich in erwachsenen Honigbienen vermehren können und dabei deren Überlebensrate erheblich verringern. Der direkte Kontakt von adulten Honigbienen über die simulierte Blattanwendung führte zu einer signifikanten Abnahme der Überlebensrate von ungefähr 55 Prozent.

Vorsicht ist geboten

Angesichts des Datenmangels über mögliche schädliche Auswirkungen von EPN auf Nützlinge wie Bienen oder andere bestäubende Insekten, unterstreichen wir deshalb die dringende Notwendigkeit, bei der Zulassung von EPN-haltigen Pflanzenschutzmitteln zur Blattanwendung sehr zurückhaltend zu sein und weitere Daten einzufordern. Die EPN gelten zwar als natürlich vorkommend und deshalb als gute Alternative oder Ergänzung zu synthetischen Insektiziden, jedoch befallen EPNs unspezifisch nahezu alle Insektenarten, unabhängig davon, ob es sich um einen Nützling oder Schädling handelt.

Im Laborversuch wurde deutlich, dass abgetrocknete Rückstände von EPN auf den Blättern weniger problematisch für Bienen sind als noch feuchte Rückstände. So war auch eine geringere Vermehrungsrate der EPN in den befallenen Bienen und eine geringere Sterblichkeit bei Bienen, die mit EPN besprühten und abgetrockneten Blättern ausgesetzt wurden, zu beobachten. Die EPNs sind wenig resistent gegen UV-Licht, aber auch gegenüber dem Austrocknen. Diesen Umstand kann man sich zunutze machen, indem man Blattbehandlungen mit EPNs, sofern sie zukünftig zugelassen werden, idealerweise dann durchführt, wenn keine Bienen aktiv sind (nach Sonnenuntergang). Dadurch kann die Gefahr, dass Nützlinge damit in Kontakt kommen, verringert werden. Es sind jedoch dringend weitere Forschungsarbeiten erforderlich, um das potenzielle Risiko von EPNs für bodenbrütende Bienen und andere Nicht-Zielinsektenarten bei der Blatt- und Bodenanwendung angemessen zu untersuchen.