Eine frisch geschlüpfte Königin, eine dicke Hummel beim Pollen Sammeln oder ein perfektes Brutnest – es gibt viele Momente mit unseren Bienen, die wir fotografisch festhalten möchten. Damit das gelingt, haben wir Ihnen hier ein paar Tipps zusammengetragen.

Bilder helfen uns, Botschaften zu übermitteln und unsere Anliegen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Nicht zuletzt durch die Sozialen Medien gewinnt die Kommunikation mit Bildern an Bedeutung. Auch Webseiten sind auf gutes Bildmaterial angewiesen und vermitteln so einen ersten Eindruck über ein Unternehmen, einen Verein oder eine Imkerei. Damit wir nicht Fotos aus einer öffentlichen Datenbank verwenden müssen, lohnt es sich, selber Bilder von unseren Bienen zu machen. So können wir uns von der Masse abheben und persönliche Momente und Eindrücke rund um unsere Bienen und ihre wilden Schwestern teilen.

Bienen gehören jedoch nicht gerade zu den einfachsten Fotomotiven, da sie in der Regel ständig in Bewegung sind. Mit einigen Tricks und etwas Geduld gelingt Ihnen aber sicher das gewünschte Foto.

Die Kamera verstehen

Grundsätzlich kann mit jeder Kamera – Handy-, Kompakt-, System- oder Spiegelreflexkamera – ein gutes Bienenfoto entstehen. Jedes System hat jedoch unterschiedliche Grenzen. Wichtig dabei ist, dass Sie Ihre Kamera kennen und wissen, welche Einstellungen möglich sind. Am besten machen Sie sich zuerst mit dem Handbuch vertraut. Zudem gibt es im Internet zu den meisten Kameramodellen gründliche Anleitungen und Praxisvideos.

Bei System- und Spiegelreflexkameras haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Objektive mit unterschiedlichen Brennweiten anzubringen. Brennweiten, angegeben in Millimeter, beeinflussen die Grösse des Bildausschnittes. Ein Objektiv mit kleinerer Brennweite, zum Beispiel 18 mm, zeigt einen grossen Bildausschnitt. Längere Brennweiten ab 70 mm zeigen einen kleineren Bildausschnitt und lassen uns weit entfernte Motive abbilden. Höhere Brennweiten verringern auch die Tiefenschärfe. Das heisst, der scharfe Bereich vor und hinter dem fokussierten Motiv wird kleiner.

Jedes Objektiv hat eine Naheinstellungsgrenze. Diese können Sie dem Handbuch entnehmen. Wenn Sie diese Grenze überschreiten und somit zu nahe am Motiv sind, wird das Bild unscharf. Makro-Objektive ermöglichen es Ihnen, sehr nahe an das Motiv zu gehen. Für die Insektenfotografie lohnen sich längere Brennweiten (ab 50 mm aufwärts), um die Tiere ungestört zu fotografieren.

Das Wichtigste: Die Belichtung

Eine gute Belichtung ist das A und O in der Fotografie. Die Belichtung ist die Menge an Licht, die wir in die Kamera hineinlassen. Das Licht wird durch das Objektiv auf den Sensor der Kamera geleitet, wodurch dann ein Bild entsteht.

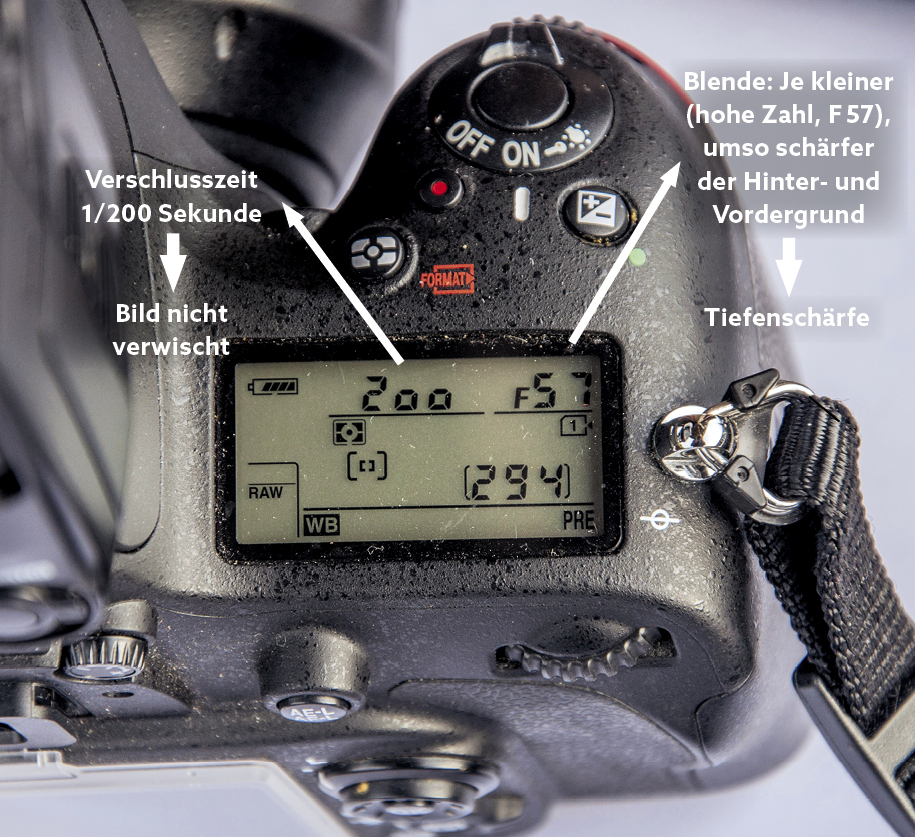

Lassen wir zu wenig Licht hinein, wird das Bild dunkel und unterbelichtet. Bei zu viel Licht wird das Bild zu hell und somit überbelichtet. Es muss uns also gelingen, genau die richtige Menge an Licht in die Kamera hineinzulassen. Entscheidend dafür sind drei Faktoren: Die Blende, die Belichtungszeit (auch Verschlusszeit genannt) und ISO, also die Lichtempfindlichkeit.

Die Blende

Als Erstes muss das Licht das Objektiv passieren. An jedem Objektiv kann die Blende, also die Grösse der Öffnung im Objektiv, von gross bis klein eingestellt werden. Je grösser die Blendenöffnung, desto mehr Licht gelangt in die Kamera. Grosse Blendenöffnungen (sogenannte offene Blenden) werden mit kleinen Blendenzahlen angegeben, wie zum Beispiel F 2,8. Wichtig zu wissen ist, dass durch eine offene Blende die Tiefenschärfe abnimmt. Das heisst, dass der scharfe Bereich im Bild relativ klein ist.

Kleinere Blendenöffnungen, angegeben mit grösseren Zahlen, zum Beispiel F 16, lassen weniger Licht hinein. Diese sogenannten geschlossenen Blenden verstärken die Schärfentiefe, und ein grösserer Bereich im Bild wird scharf abgebildet.

Belichtungszeit

Der zweite wichtige Faktor ist die Belichtungszeit. Diese regelt die Zeitspanne, in welcher der Verschluss der Kamera geöffnet ist und das Licht auf den Sensor fällt. Je länger die Belichtungszeit, desto mehr Licht strömt in die Kamera. Durch kurze Belichtungszeiten (zum Beispiel 1/500 Sekunde oder kürzer) können wir Bewegungen einfrieren. Bei längeren Belichtungszeiten, zum Beispiel 1/125 oder 1/30 Sekunde, werden Bewegungen unscharf dargestellt. Bei längeren Belichtungszeiten können schon kleinste Bewegungen der Hand zu unscharfen Bildern führen.

ISO-Wert

Nachdem das Licht via das Objektiv auf den Sensor getroffen ist, spielt nun die Lichtempfindlichkeit des Sensors eine entscheidende Rolle. Dies wird durch den ISO-Wert ausgedrückt. Höhere ISO-Werte machen den Sensor empfindlicher, sodass wir für ein korrekt belichtetes Bild weniger Licht von aussen benötigen. Der Nachteil ist jedoch, dass durch höhere ISO-Werte das Bildrauschen zunimmt, was bei sehr hohen Werten oft auch zur Verminderung der Bildqualität führt. Halten Sie deshalb den ISO-Wert so tief wie möglich (zum Beispiel ISO 100 bis 500). Einige Kameramodelle können jedoch auch mit grösseren ISO-Werten (zum Beispiel ISO 800 bis 6400) gute Resultate erzielen.

Automatikmodus adé

Schalten Sie nun den Automatikmodus Ihrer Kamera aus. Dieser regelt in den meisten Fällen die Belichtungszeit, Blendenöffnung und den ISO-Wert. Viele Kameramodelle haben sehr gute Automatikmodi. Trotzdem erzielen sie nicht immer die gewünschten Resultate und gerade beim Fotografieren von Bienen kommt die Technik oft an ihre Grenzen. So kann es zum Beispiel sein, dass die Kamera eine lange Belichtungszeit wählt, um genügend Licht auf den Sensor zu bringen. Das kann aber dazu führen, dass die Biene unscharf abgebildet wird. Vielleicht passt Ihnen auch die Blendenzahl nicht, da sie gerne einen unscharfen Hintergrund hätten.

Es gilt nun also, die verschiedenen Werte so zu balancieren, dass Sie ein perfekt belichtetes Bild erhalten. Hier gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, zu überlegen, wie das Bild am Schluss aussehen sollte. Bevorzugen Sie nun einen unscharfen Hinter- und Vordergrund, müssen Sie mit einer grossen Blendenöffnung (also einem kleinen Blendenwert um F 4 oder kleiner) arbeiten. Starten Sie mit einer Verschlusszeit von 1/250 Sekunde oder kürzer und einem möglichst kleinen ISO-Wert zwischen 100 und 400. Wie hell oder dunkel wird nun das Bild? Ist das Bild noch zu hell, können Sie die Belichtungszeit verkürzen. Vielleicht ist sogar ein Wert von 1/2000 Sekunde nötig. Ist das Bild zu dunkel, könnten Sie theoretisch die Belichtungszeit verlängern. Nun besteht aber die Gefahr, dass kleinste Bewegungen zur Unschärfe führen. Erhöhen Sie deshalb besser den ISO-Wert.

Bevorzugen Sie einen möglichst scharfen und klaren Hintergrund, starten Sie mit einer grossen Blendenzahl (zum Beispiel F 16). Sie werden nun merken, dass Sie mehr Licht durch eine längere Belichtungszeit in die Kamera lassen müssen. Auch hier können Sie allenfalls mit höheren ISO-Werten arbeiten.

Bewegt sich Ihr Motiv schnell, lohnen sich sehr kurze Belichtungszeiten. Starten Sie somit mit einer Belichtungszeit unter 1/500 Sekunde. Benötigen Sie mehr Licht, öffnen Sie die Blende (kleine Blendenzahlen). Dadurch wird aber auch die Tiefenschärfe verringert.

Fokussieren

Unscharfe Bilder können nicht nur durch eine falsche Belichtung entstehen, sondern auch durch ungenügendes Fokussieren auf das gewünschte Motiv. Viele Kameras haben einen automatischen Fokus (AF), der relativ zuverlässig und schnell durch leichtes Antippen des Auslösers funktioniert. Im Vorfeld können wir in den Einstellungen bestimmte Fokuspunkte wählen, damit die Kamera weiss, wo sie scharf stellen muss.

Gerade im Makrobereich funktioniert der automatische Fokus jedoch nicht immer. Hier lohnt es sich, auf den manuellen Fokus (MF) umzustellen und durch Drehen des Objektivrings das Motiv scharf zu stellen.

Auf zu den Bienen!

Mit diesem Hintergrundwissen können Sie sich nun auf die Suche nach Bienen machen und die Einstellungen Ihrer Kamera im Feld testen. Am besten suchen Sie sich eine Pflanze aus, die rege von verschiedenen Bienen beflogen wird. Eigentlich können zu jeder Tageszeit gute Bienenfotos gemacht werden. Das Licht ist aber in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden am schönsten und bildet keine harten Schatten. Der Nachteil: Gerade bei kühleren Temperaturen sind zu dieser Zeit nur wenige Insekten unterwegs. Möchten Sie harte Schatten vermeiden, können Sie auch einfach im Schatten fotografieren, wo sich aber auch deutlich weniger Bienen aufhalten. Hier benötigen Sie allenfalls eine grosse Blendenöffnung, eher längere Belichtungszeiten oder höhere ISO-Werte.

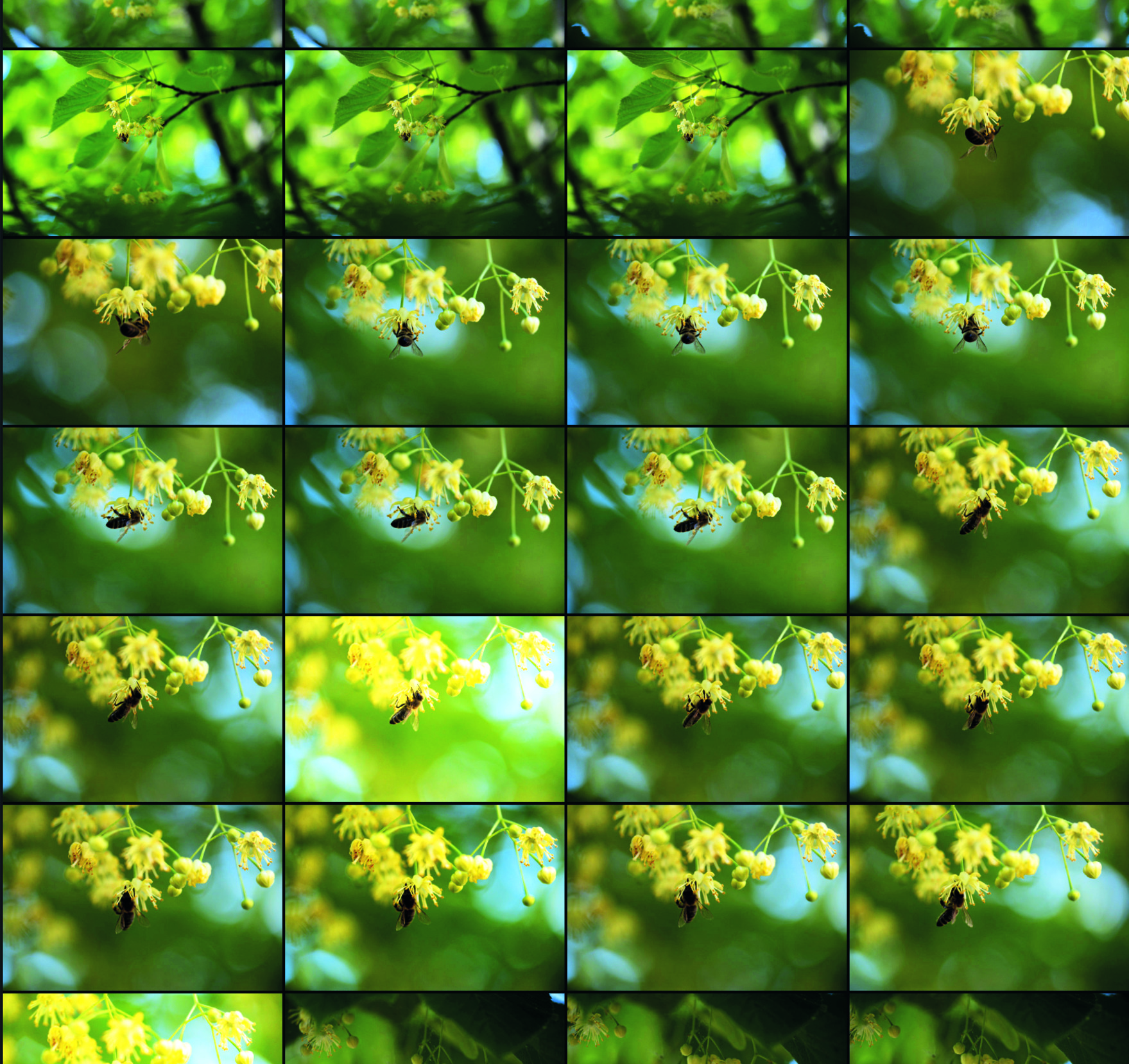

In der Regel lohnt es sich, die Bienen vor dem Losknipsen etwas genauer zu beobachten. Vielleicht erkennen Sie ein bestimmtes Verhalten, was ihnen ermöglicht, vorausschauend die richtige Einstellung zu wählen. Bei den Honigbienen ist es zum Beispiel so, dass sich Pollensammlerinnen schneller bewegen als Nektarsammlerinnen. Auf gewissen Pflanzen, wie zum Beispiel dem Löwenzahn, halten sie sich zudem länger auf, was Ihnen mehr Zeit zum Fotografieren gibt.

Der Vorteil der digitalen Fotografie gegenüber der analogen ist der grosse Speicherplatz. Zudem sehen Sie innert Sekunden, wie das entstandene Bild aussieht. Sind Sie sich unsicher, ob Sie die richtige Einstellung gewählt haben, knipsen Sie einfach los. Nicht gemachte Fotos können nicht nachgeholt werden. Gemachte, schlechte Bilder können aber jederzeit wieder gelöscht werden. Testen Sie verschiedene Einstellungen, Lichtsituationen und Kompositionen. Am Schluss können Sie alles auf einem grösseren Bildschirm genau anschauen. Welches Foto gefällt Ihnen besonders? Schauen Sie bei den gelungenen Fotos, welche Einstellungen Sie verwendet haben, und notieren Sie diese für zukünftige Aufnahmen. Oft bietet das nachträgliche Anschauen der Fotos auch die eine oder andere Überraschung, die Ihnen während dem Fotografieren gar nicht aufgefallen ist.

Mehr Licht: Blitzfotografie

Je nach Lichtsituation und Motiv kann es sein, dass zu wenig Licht auf den Sensor trifft. Ein leicht unterbelichtetes Foto stellt in der Regel kein Problem dar und kann bei der Nachbearbeitung etwas aufgehellt werden (siehe Fotos auf der nächsten Seite).

Durch das Fotografieren mit Blitzaufsätzen kann aber dem Foto noch mehr Licht gegeben werden und auch kleinere Blendenöffnungen verwendet werden, was schliesslich auch zu grösseren Schärfebereichen führt. Ein Blitzeinsatz kann aber dazu führen, dass unschöne Schlagschatten entstehen. Hier lohnt sich ein Ringblitz oder mehrere Blitze. Verwenden wir einen zu starken Blitz, besteht die Gefahr, dass der Hintergrund zu dunkel wird. Insekten haben oft eine reflektierende Oberfläche. Das kann mit Blitzlicht zu Spiegelungen und sehr hellen Flecken im Bild führen. Hier gibt es aber Vorrichtungen zur Lichtstreuung (Diffusor), die Sie in diesem Fall verwenden sollten.

Immer dabei: Die Smartphone-Kamera

Das Smartphone ist unser ständiger Begleiter. Viele Smartphones haben zudem eine gute Kamera, die wir auch für die Bienenfotografie verwenden können. Die Schnappschüsse können zudem schnell bearbeitet und mit anderen geteilt werden. Die Einstellungsmöglichkeiten sind in der Regel relativ beschränkt. Einige Hersteller bieten jedoch die Möglichkeit, ISO, Blende und Verschlusszeit zu wählen. Es gibt auch Kamera-Apps, die diese Funktionen anbieten. Smartphone-Kameras haben eine kleine Linse, einen kleinen Sensor und eine eher geringe Auflösung. Trotzdem können uns schöne Aufnahmen gelingen. Da die Belichtungseinstellungen begrenzt sind, müssen wir darauf achten, dass von aussen genügend Licht zur Verfügung steht. Das Fotografieren im dunklen Schatten, im Bienenhaus oder beim Eindunkeln ist daher eher nachteilig. Beachten Sie auch hier die Naheinstellungsgrenze. Smartphones funktionieren oft mit einem digitalen Zoom, mit dem in der Regel die Qualität stark abnimmt. Verzichten Sie darauf. Je nach Smartphone gibt es aber bis zur zwei- oder dreifachen Vergrösserung einen optischen Zoom, wodurch die Qualität erhalten bleibt.

Nachbearbeitung

Es gibt viele Programme und Apps, mit denen man Bilder im Anschluss bearbeiten kann und so vor allem Belichtung, Farbton und -sättigung, Kontraste, Bildausschnitt, Bildrauschen etc. anpassen kann. Eine wichtige Voraussetzung ist das Fotografieren im RAW-Format. Dadurch werden die Rohdaten der Bilder abgespeichert, ohne von der Kamera bereits komprimiert oder verarbeitet zu werden (was im JPEG-Format der Fall ist). Deshalb brauchen RAW-Dateien auch viel mehr Speicherplatz. Diese Rohdateien enthalten deutlich mehr Tonwert- und Farbinformationen, welche bei der Bearbeitung wieder hervorgeholt werden können. So können auch bei scheinbar unter- oder überbelichteten Stellen im Bild Korrekturen vorgenommen werden.

Biene genau im kleinen Schärfebereich flog, war auch etwas Glück. Die Unterbelichtung konnte in der Nachbearbeitung wieder

aufgehellt werden (Brennweite 80 mm, 1/1000 Sekunden, F/5, ISO 500, ohne Blitzlicht).

Kurz und bündig: Tipps für die Bienenfotografie

- Bienen sind oft schnell unterwegs. Verwenden Sie eine kurze Verschlusszeit.

- Spielen Sie mit der Blendenöffnung. Grosse Blendenöffnungen (zum Beispiel F 2,8, F 4, F 5,6) ermöglichen einen kleineren Schärfebereich, wodurch der Hintergrund verschwommen wirkt. Dadurch fällt auch mehr Licht auf den Sensor. Umgekehrt ist es bei einer kleineren Blendenöffnung (zum Beispiel F 8 und höher). Hier ist der scharfe Bereich grösser, es fällt jedoch auch weniger Licht auf den Sensor.

- Bleiben Sie beim ISO-Wert so klein wie möglich.

- Vermeiden Sie hartes Licht zur Mittagszeit.

- Bei Bienen im Flug: Serienaufnahme wählen.

- Knipsen statt Abwarten: Ist das Bild nicht gelungen, können Sie es jederzeit wieder löschen.

- Übung macht den Meister: Testen Sie verschiedene Einstellungen.