Im September stehen diverse Arbeiten zum Saisonabschluss und zur Wintervorbereitung an: Abschluss der Auffütterung, zweite Ameisensäurebehandlung, Begattungseinheiten auflösen. Daneben gibt es wieder etwas mehr Zeit für Weiterbildung und Exkursionen.

Im September stehen zunächst der Abschluss der Fütterung und die zweite Ameisensäurebehandlung an. «Unser Ziel ist es, dass bis am 10. September die Wirtschaftsvölker die letzte Futtergabe umgetragen haben», sagt Köbi Künzle. Zu dieser Zeit sind noch reichlich Sommerbienen vorhanden, die dieses Vorhaben im Nu erledigen. «Sobald das Futter in den Waben ist, führen wir die Hauptbehandlung mit Formicpro durch. Das ist bei uns der zweite Teil der Ameisensäure-Behandlung.» Mitte September sind die Temperaturen nicht mehr so hoch wie im August. Der Futtergürtel ist beachtlich gewachsen und die Winterbienenbrut kann so keinen Schaden nehmen. Mit Formicpro kann auch schon bei Temperaturen ab 10 °C erfolgreich behandelt werden. «Die Wirtschaftsvölker erhalten zwei Streifen verteilt über die gesamte Magazinbreite und in der Tiefe versetzt. Wir haben den Abdeckplastik unter der Futterzarge belassen, damit diese nicht verbaut wird, und an einer Ecke umgeschlagen, damit die Bienen den Zugang zum Futter haben», erklärt Künzle.

Auch nach dem Abschluss der Fütterung sind im Aufstiegskanal immer noch viele Bienen drin. «Anstatt sie mühsam raus zu schütteln, lassen wir die Futterzarge drauf und entfernen sie ohne Bienen an einem kühlen Morgen», erklärt Künzle. Die Bienen haben sich dann in die warme Brutzarge zurückgezogen.

K. Künzle: Behandlung der Jungvölker

Köbi Künzle behandelt die Jungvölker gleichzeitig mit den Wirtschaftsvölkern: Dadurch können wir eine Rückinvasion vermeiden.» Die Jungvölker erhalten einen Streifen Formicpro mittig aufgelegt. Seine Jungvolkkästen haben sechs Waben in der Breite. Die Jungvölker sind auf zwei Zargen, also zwölf Dadant Blatt Honigwaben aufgefüttert. Die Futtergaben haben wir verteilt, sodass die Königin die Legetätigkeit nicht zu stark einschränken musste. Das Brutnest, welches jetzt noch vorhanden ist, wird mitsamt den Leerzellen zum Wintersitz des Volkes.

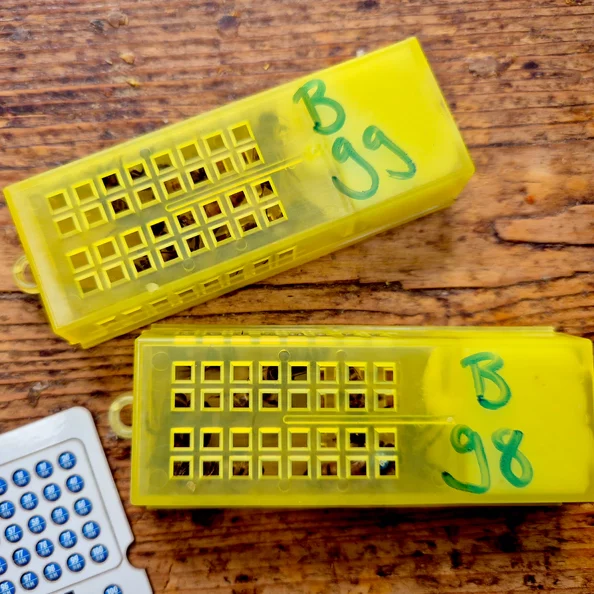

Die Mini-Plus Völker erhalten einen halben Streifen bei zwei Zargen. Mit einer guten Schere oder einem Cutter wird der Streifen halbiert. Dabei ist wichtig, dass das umwickelte Papier dran bleibt. Köbi Künzle betont aber, dass diese Empfehlung nicht den Herstellerangaben entspreche. Nach der Behandlung, welche sieben bis acht Tage dauert, können die Formicpro Streifen am 9. bis 10. Tag entfernt werden.

M. Keller: Auffüttern, behandeln und umweiseln in der Bienenheimat

Manuela Keller möchte bis zum Buss- und Bettag Mitte September alle Völker aufgefüttert haben. «In den letzten Jahren war der Herbst immer noch mild und wir hatten keine Probleme, dass die Bienen das Futter nicht mehr abnahmen.» Das Gegeteil war der Fall: «Sie fanden Nahrung wie zum Beispiel Phacelia oder Efeu. Beide sind nicht die ideale Nahrung, um einzuwintern. Aber diese Trachten kommen bei uns immer wieder vor», so Keller.

«Ebenfalls im September wird bei uns die zweite Varroabehandlung gemacht, und es werden auch die Königinnen gewechselt», erklärt Keller. Dies macht sie zwischen den Behandlungen. «Wir wechseln die Königinnen nach dem zweiten Jahr. Es gibt aber auch einzelne, die etwas länger bleiben. Da bei uns alle Königinnen gezeichnet sind und wir anhand der Stockkarte genau wissen, wer im Bienenvolk drin ist, ist es für uns relativ einfach, die Königinnen zu tauschen.» Sie gehen wie folgt vor: Zuerst käfigen sie die Königin, die sie austauschen möchten, an der Stelle, an der sie sich gerade befindet, und lassen sie im geschlossenen Zusetzer im Volk drin. Am nächsten Tag bringen sie die neue Königin im Zusetzter am gleichen Ort an, an dem die alte Königin war. «So tauschen wir die Königinnen aus, und entfernen sogleich den Verschluss am mit Futterteig verschlossenen Zusetzer.» Mit Erfolg: «In den letzten Jahren hatten wir so eine beinahe hundertprozentige Annahme! Das Ganze ist logistisch einfach, auch weil wir natürlich immer eigene Königinnen für uns in der Hinterhand haben.»

S. Hummel: Honigraum beim Einfüttern

Severin Hummel füttert seine Völker bis Ende September zu Ende: «Das Spezielle bei uns ist, dass wir mit einem Honigraum einfüttern. So ist die Königin im Brutnest weniger eingeschränkt und kann ihr Potenzial immer noch zeigen.» Bei der letzten Futtergabe wird der Honigraum dem Volk untergesetzt. «Das bringt den Vorteil, dass wir im Spätherbst genügend Futter auf den Brutwaben haben, weil die Völker das Futter kontinuierlich vom Honigraum in den Brutraum umtragen.»

Wenn die Bienen das Futter auf die Brutwaben einlagern, bevor wir die Honigzarge untersetzen, zeigt das gemäss Hummel, dass die Königin nicht mehr genügend Leistungskapazität aufweist. «Die Königinnen von solchen Völkern tausche ich dann aus. Wenn keine Drohnen mehr vorhanden sind, kann die Königin im Rein-Raus-Verfahren gewechselt werden». Das bedeutet, dass man die alte Königin sucht, entfernt und direkt die neue im Zusetzer mit Futterteigverschluss ins Volk gibt. Dabei ist wichtig, dass man die nächste Kontrolle erst nach sieben Tagen durchführt. «Sonst besteht ein erhöhtes Risiko, dass die Königin abgestochen wird», betont Hummel. «Eine weitere wichtige Voraussetzung ist, dass die Königin davor mindestens sechs Wochen in Eilage war.»

Unterdrückte Milbenvermehrung?

Im September ist auch bei Severin Hummel die Hauptbehandlung gegen die Milben abgeschlossen. Bei der Durchsicht der Völker zieht er mit einer Entdeckelungsgabel Larven, die ungefähr 18 Tage alt sind. Das gibt ihm einen wichtigen Richtwert über den Gesundheitszustand des Bienenvolkes: «Wenn ich in diesem Stadium keine Milben finde, schliesse ich daraus, dass das Volk eine unterdrückte Milbenvermehrung aufweist.» Bei Völkern mit einer hohen Milbenvermehrung führt er eine Notbehandlung durch und weiselt Königinnen ein, die eine geringe Milbenvermehrung zeigen. «Würde dies konsequent und flächendeckend gemacht, hätten wir schon lange keine Probleme mehr mit der Varroamilbe», ist er überzeugt. «Eine konsequente Selektion der Völker auf die gewünschten Eigenschaften ist entscheidend!»

Auflösen der Begattungseinheiten

Für Köbi Künzle besteht nach dem Abschluss der Formicpro-Behandlung die Möglichkeit, mit den letzten Reserveköniginnen aus Apidea- und Mini-Plus-Völker umzuweiseln. «Aus den Bienen in den Apideas bilden wir letzte Kunstschwärme, die schliesslich als Reservevölker dienen werden. Dabei reichen 1,5 kg Bienenmasse und zwölf ausgeschleuderte Dadant-Blatt Honigwaben. Im Optimalfall haben diese noch Pollen drauf», erklärt er. Danach füttert er zügig auf und träufelt nach sechs Tagen Oxalsäure. Die Brutwaben aus den Apideas tötet er im Tiefkühlraum ab und schmilzt sie danach ein. «Hier sind definitiv zu viele Milben oder Viren drin!», betont er. Die Kästchen werden geputzt und die Wäbchen auf eine Breite von 3 cm ausgeschnitten, damit sie fürs nächste Jahr wieder zum Einsatz kommen können.

Propolis ernten

Nach der letzten Behandlung, solange es genug Wärme hat, ist die beste Zeit, um Propolis zu sammeln. Köbi Künzle arbeitet mit vollflächigen Propolisgittern mit kleinen, konischen Schlitzen. Dabei kommt der schmale Teil nach unten auf die Wabenträger. Er entfernt die Plastikfolie und legt einen 2 mm dicken Holzspiess drauf, damit der Deckel nicht aufliegt.

«Die Bienen hassen Durchzug und so wird das Gitter im Nu mit Propolis zugespachtelt», erklärt Künzle. Das Gitter kann nach ungefähr zwei Wochen geerntet werden. «Danach frieren wir die Gitter in Einweg-Plastiktüten über Nacht ein». Am nächsten Morgen kann die Rohpropolis in der Tüte ausgebrochen, auf einer sauberen weissen Oberfläche ausgeschüttet, und sortiert werden: «Bienenbeine, Wachsreste, Holzsplitter oder andere Fremdteile gehören nicht in die Propolis», so Künzle. Die Propolis wird grundsätzlich luftdicht und dunkel gelagert. So behält sie ihre höchste Qualität. «Propolis, die wir bei uns ernten, ist hellbraun, beige bis rötlichbraun. Wenn die Propolis der Luft ausgesetzt ist, wird sie mit der Zeit dunkler, was ein optisches Zeichen von Qualitätsverlust ist», so Künzle. Die gereinigte Propolis wird in Gefrierbeuteln im Tiefkühler gelagert, bis sie für das Ansetzten von Tinkturen usw. Verwendung findet. Dies werden wir im Oktober noch genauer erläutern.

Weiterbildung und Exkursionen

«Wenn es in der Bienensaison etwas ruhiger wird, nehmen wir auch an Vereinsanlässen teil, sei es hier in der Schweiz, aber auch an der Eurobee in Friedrichshafen sind wir immer irgendwo anzutreffen», erzählt Manuela Keller. «Dieses Jahr schauen wir uns mit dem VSWI die Erwerbsimkerei Apiamo in Banco im Tessin an. Das sind jeweils wertvolle Tage und weiterbringende Austausche untereinander. Ganz nebenbei bin ich so zum Verein der Schweizer Wanderimker gekommen. Vor ein paar Jahren kam der Verein zu uns in die Bienenheimat als Ausflugsziel. Dies war mein erster Kontakt und ich habe diesen Tag positiv in Erinnerung.»

Ein Verein lebt von den Mitgliedern und den gemeinsamen Aktivitäten. Als VSWI versuchen wir, diesen Auftrag wahrzunehmen und bieten immer wieder spannende Referate und Erlebnisstage an, unter anderem jedes Jahr anfangs Juni einen ganztätigen Ausbildungstag auf dem Wallierhof in Riedholz (SO), Fachreferate nach der GV und Exkursionen zu Imkereien. Ebenfalls haben Vollmitglieder kostenfreien Zugang zur jährlich in Friedrichshafen stattfindenden Messe Eurobee.

Faszination Biene näherbringen

Auch die Bienenheimat bietet Führungen oder Referate an für Imkervereine oder auch Leute, die einen Teamausflug planen, meistens mit ganz anderem Hintergrund. «Auf diese Art unseren Besuchern die Bienen näherzubringen, macht nicht nur den Gästen Spass, sondern auch uns. Wir sind überzeugt, dass unsere Gäste es sehr schätzen, die zwei Frauen hinter der Bienenheimat kennenzulernen». Diese Kontakte führen dazu, dass die Arbeit von Imkerinnen und Imkern auch geschätzt wird. «Wenn wir unsere Faszination für die Bienen ein bisschen weitergeben können, sind wir glücklich.», so Keller.

Das ist uns wichtig:

- Auffütterung rechtzeitig bis ca. Mitte September abschliessen.

- Durch die zweite Varroabehandlung mit wenig milbenbelasteten Völkern in den Winter gehen.

- Die Zeit im Herbst und Winter für Weiterbildung und Exkursionen nutzen: Sie erweitern den Horizont jedes Imkers /jeder Imkerin!