Wie sagen Sie in Ihrem Dialekt «Biene» und «Honig»? Die Antwort ist nicht nur von Ihrer Dialektregion abhängig, sondern auch vom Alter. Die Bezeichnungen haben sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt.

Mit einem gewissen Alter interessieren sich die Leute für ihre Vergangenheit, ihre Heimat und die Herkunft ihrer Namen.

Betrifft das Alter auch die Bienennamen? Heissen die älteren Arbeiterbienen wohl Trudi, Vreni und Marie, die mittleren Claudia, Nicole und Sabine, die jüngeren Lana, Lena und Leana? Und parallel heissen die alten Drohnen Peter, Hans und Josef, dann Michael, Matthias und Markus und schliesslich Noah, Liam und Finn? Wobei – alt werden die geflügelten Tiere ja in der Regel nicht. Immerhin ist der Gattungs- oder Nachname klar: Sie heissen Vreni, Markus und Luana BIENE.

Ach! Leider ist das Ganze – wie üblich in der Kantönli-Schweiz – nicht so einfach. Es gibt die Mundart-Grossfamilie Imbi-Imme sowie die Bienli-Beieli mit diversen regionalen Unterfamilien.

Die Berner beklagen den Rückgang von Beiji. Den wahren Untergang erlebt jedoch die Familie Imme. Schlimmer als die Asiatische Hornisse sorgt der Sprachwandel für Flurschäden und dauerhafte Löcher in den Stammbäumen. Immi sagt für immer ade!

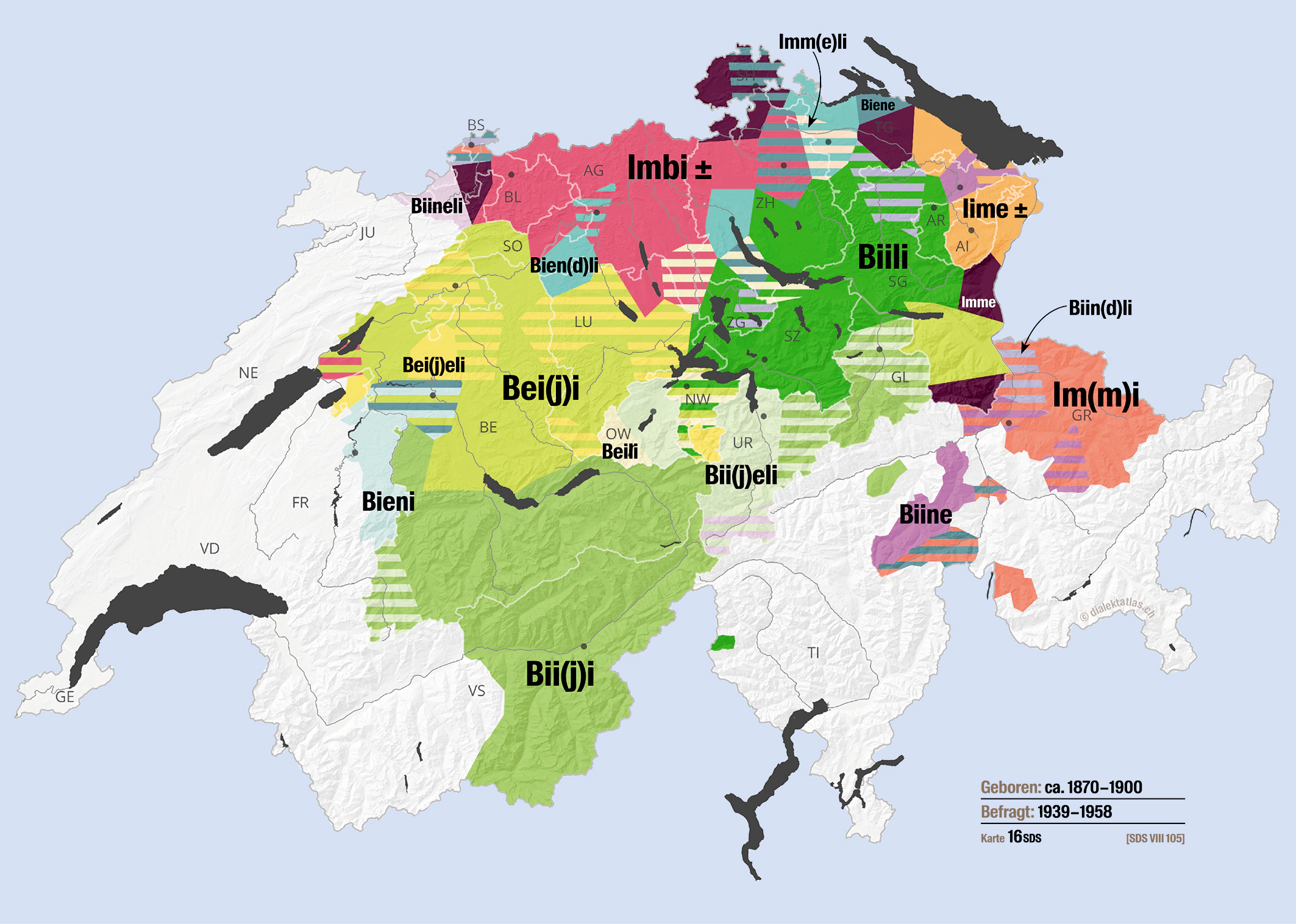

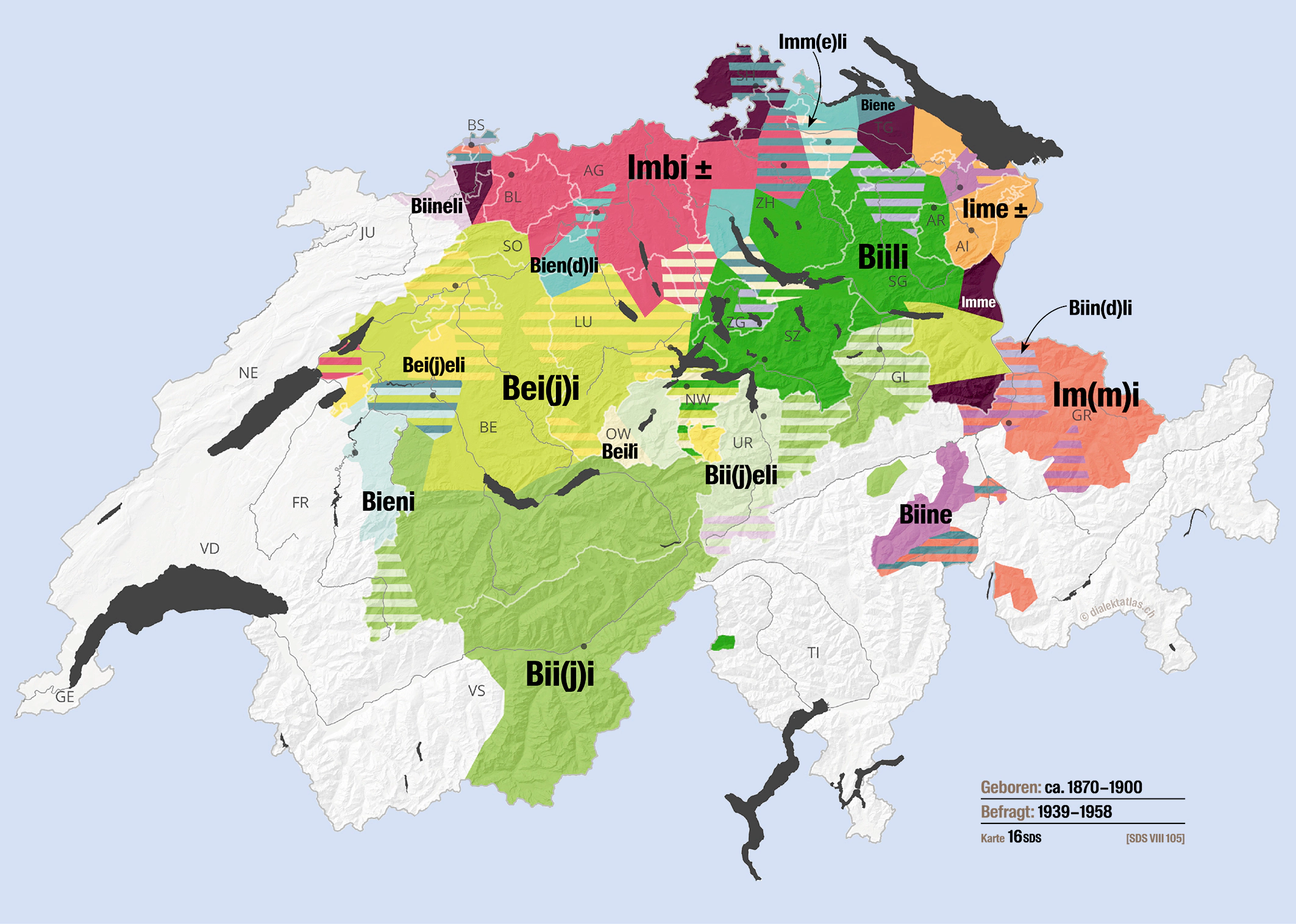

Der Sprachatlas der deutschen Schweiz fand in der Mitte des 20. Jahrhunderts Imbi zwischen Basel und Winterthur, Imme zwischen Schaffhausen und dem Sanktgaller Oberland, Immeli im Norden Zürichs, Iime am Bodensee und im Appenzellerland sowie Immi in Graubünden. Diese sind seither immer weniger gefragt.

Als Alternative kommen jedoch Berner und Luzerner Beiji, Bejeli nicht in die Kränze. Auch nicht Berner Oberländer, Walliser und Glarner Biiji, Urner Biijeli, Zürcher, Nord-Innerschweizer und West-Sanktgaller Biili. Diese Regionalbegriffe sorgen nicht für Klarheit im Alltag, wie die Leute sie gern anstreben.

Als Lösung dient uns die standarddeutsche Form Biene. Das Resultat sollte aber möglichst als Schweizerdeutsch erkennbar sein. Wie bei schiesse, Grüezi, tue (die berühmten Zwielaute ie, üe, ue, die Deutsche kaum aussprechen können) benötigen wir einen Marker für die Deutschchweiz. Dazu passt als weiteres Klischee: dass in der Schweiz alles verniedlicht werde. Hüsi, Meitli, Lööli – alles ende bei uns auf -i oder -li.

Das heutige Ergebnis lautet gemäss Dialektatlas der deutschen Schweiz: Bienli oder Bieni – mit klarem i-e in der Mitte – Biinli oder in der Ostschweiz Biine. Übrigens: Bieni haben vor 80 – 90 Jahren einzig die Sensler aus Deutschfreiburg gesagt.

Wo Bienen sind, da ist auch Honig. Auch die Bezeichnung für das beliebte Bienenprodukt hat einen Wandel erlebt. Wir sprechen in Freiburg noch von Hùngg für «Honig». Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war einsilbiges Hungg oder Hung in der Deutschschweiz vorherrschend. In Zürich und der Ostschweiz stand das Wort Hung sogar zusätzlich für «Konfitüre».

Zweisilbig Honig gab es damals erst in der Region Basel, im Wallis und in städtischen Zentren. Erst in den letzten Jahrzehnten setzte sich das hochdeutschnahe Honig in der Deutschschweiz immer mehr und schliesslich fast flächendeckend durch. Ein spannender Sprachwandel.

Links zu Sprachkarten

Befragungen 1939–1958:

– Biene: https://sprachatlas.ch/karten/2884//

– Honig: https://sprachatlas.ch/karten/2731//

Und für die heutige Situation: https://dialektatlas.ch